内科で扱う疾患

風邪は鼻水、咽頭痛、咳が主な症状ですが、まずはこの3つの症状が起こる部位を考えます。鼻水は鼻腔、咽頭痛は咽頭、咳嗽は気管・気管支で炎症がある場合に起こる症状です。

この3つの症状を念頭におくと、風邪は①典型的風邪型、②鼻症状メイン型、③喉症状メイン型、④咳症状メイン型の4つに分類されます。典型的風邪型は鼻水、咽頭痛、咳が同時に同程度認められ、これがいわゆる「風邪」になります。3つの部位(多領域)にまたがることがウイルス性の特徴です。②~④は風邪の場合もありますが、典型的な「風邪」ではなく、②~④でそれぞれ、風邪以外に注意しなければならない細菌感染症が存在します。例えば、②鼻症状メイン型は咽頭痛、咳より鼻水が主体ですが、細菌性副鼻腔炎の可能性を考える必要があります。③については、A群溶連菌性咽頭炎、扁桃周囲膿瘍、急性喉頭蓋炎、④については細菌性肺炎の可能性を考えなければなりません。

典型的風邪型はウイルス性であるため、自然に改善しますが、それ以外②~④で症状が持続している場合は、上記のように細菌感染症が潜んでいる可能性があるため、病院を受診するようにしましょう。

「トイレに行った後もまたすぐ行きたくなる」「トイレが近いために外出を控える」などの悩みはありませんか?

40歳以上の方の12.4%が頻尿、尿意切迫感に悩んでいることがわかっています。そのような症状のある方は、尿が溜まる前に膀胱が収縮してしまう過活動膀胱の可能性があります。なかにはトイレまで我慢できずに漏らしてしまう(尿失禁)方もいます。

過活動膀胱、尿失禁は通常は泌尿器科の病気ですが、内科でも対応できます。また尿もれについては患者さんも相談しづらく、こちらから「トイレは近くないですか?」と質問した時に初めて、「実は困っているんです。」と悩みを打ち明ける方もいらっしゃいます。来院の際には、まず簡単な質問用紙(過活動膀胱症状質問票)で症状を確認した後、検尿を行い、膀胱炎や前立腺肥大症、尿管結石、がんなどの可能性を否定した後、内服薬を処方することになります。必要と判断した場合は泌尿器科への紹介も行います。

過活動膀胱については最近新しい内服薬もあるので、以上のような症状のある方は相談していただきたいと思います。

走った後などでは誰でも血圧は上昇します。高血圧症とは、繰り返して測定しても血圧が正常より高い場合をいいます。

高血圧治療ガイドライン2019では高血圧の基準値は、従来通り診察室血圧が140/90mmHgで、家庭血圧が135/85mmHgです。高血圧は動脈硬化の原因となり、脳梗塞、心筋梗塞などのリスクが上昇するため、コントロールがとても重要です。しかし、「NIPPON DATA 2010」などの調査によると、日本の高血圧有病者数は4,300万人いますが、うち57%(2,450万人)しか治療を受けていないことがわかっています。さらに、治療を受けている患者の50%(1,200万人)しか血圧が基準である140/90mmHg未満にコントロールされていません。厳格な血圧コントロールが非常に重要です。

降圧目標は、診察室血圧が130/80mmHgで、家庭血圧が125/75mmHgです。糖尿病患者、CKD患者(蛋白尿陽性)、抗血栓薬服用中の患者などの降圧目標も、従来通り130/80mmHg未満(家庭血圧は125/75mmHg未満)になりました。

健診で高血圧を指摘された方、また高血が高いのは心配だけど、内服薬を飲むのに抵抗があるという方は一度ご相談ください。

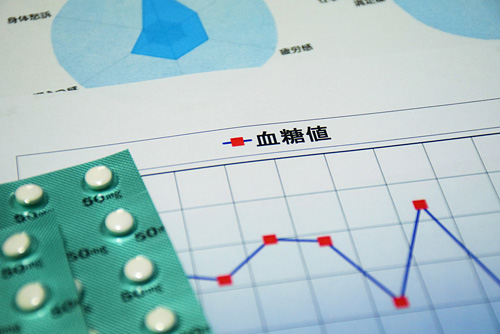

糖尿病は、インスリンが十分に働かないために、血液中を流れるブドウ糖(血糖)が増えてしまう病気です。

インスリンは膵臓から出るホルモンであり、血糖を一定の範囲にコントロールする働きがありますが、インスリンの分泌が低下したり、インスリンは出ていても、筋肉や肝臓で十分に作用できなくなる(インスリン抵抗性)と、高血糖の状態になり、長期間持続すると、全身の血管や神経が障害され、神経症、網膜症、腎症を引き起こします。特に腎症は進行してある時期を過ぎると、不可逆となり、いずれは透析が必要な状態になってしまいます。糖尿病になると、喉が乾く、尿の回数が増えるなどの症状が出ますが、症状がなくても気づかないうちに糖尿病になっているという方もたくさんいます。

糖尿病の診断には血糖値とHbA1cの採血が必要です。

血糖値が気になる方、またこれまで健診で血糖値が高いあるいはHbAcが高いと指摘された方は一度ご相談してください。

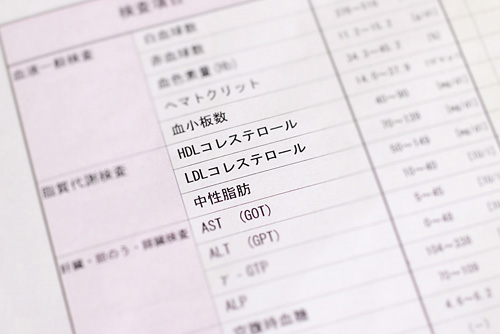

1) 悪玉コレステロール(LDL-C)値が高い 、2) 中性脂肪(TG)値が高い、3) 善玉コレステロール(HDL-C)値が低い―この3つをまとめて「脂質異常症」と言います。

脂質異常症はそれだけでは特に症状はありませんが、全身の血管で、動脈硬化が起こります。動脈硬化が進行すると全身の動脈が硬くなり、次第に血管の内側が狭くなって血液が通りにくくなります。心臓の血管が詰まった場合には心筋梗塞、脳の血管が詰まったときは脳梗塞になり、命の危険があります。近年、食生活の欧米化が進み、脂質異常症と診断される人が増えています。 特に悪玉コレステロール(LDL-C)が高いと要注意です。ただ悪玉コレステロール値も喫煙、高血圧など危険因子の数に応じて、管理目標値が異なります。

健診で脂質異常症を指摘された方、特に悪玉コレステロール値が高いと言われた方、ご家族に脂質異常症がおられる場合は一度ご相談ください。

健康診断で慢性腎臓病と言われたことはありませんか?またご自分のeGFRはご存じでしょうか。

慢性腎臓病とは何らかの腎障害が3ヶ月以上持続した場合を言います。検査は検尿で尿蛋白があるか、または血液検査でクレアチニンを測定、eGFRを計測して診断されます。

慢性腎臓病(CKD)は放っておくと、末期腎不全に至り、また心筋梗塞や脳卒中などを引き越します。現在慢性腎臓病の患者数は増加しており、背景として、糖尿病や高血圧などの生活習慣病が挙げられます。

eGFRは血液検査のクレアチニン値と年齢で決定されます。腎機能(eGFR)は残念ながら年齢が上昇すると低下します。そのため、血液検査で血清クレアチニン値が正常でも、年齢が上昇すると腎機能(eGFR)は低下します。

eGFRが60以下の場合が3ヶ月以上持続すれば、慢性腎臓病の診断になります。これまで腎臓が悪いと言われたことがない方でも、健診で突然腎臓が悪いですと聞かれたことがある方もいるかもしれません。それはおそらく血液検査でクレアチニン値は正常だけども、eGFRが低下しているためと考えられます。

高血圧、糖尿病があり、慢性腎臓病の可能性がある方、健診でeGFRが低いと言われた方は一度ご相談ください。慢性腎臓病が高度である場合、詳しい検査が必要と判断した場合は腎臓内科への紹介も行います。